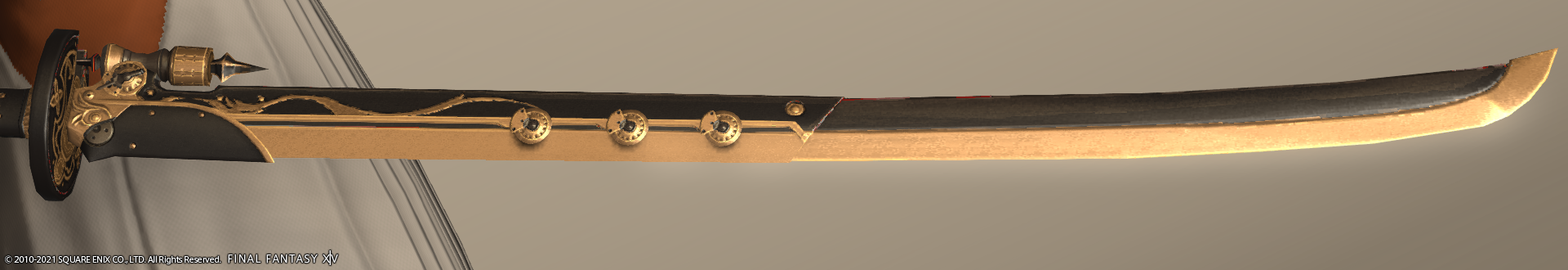

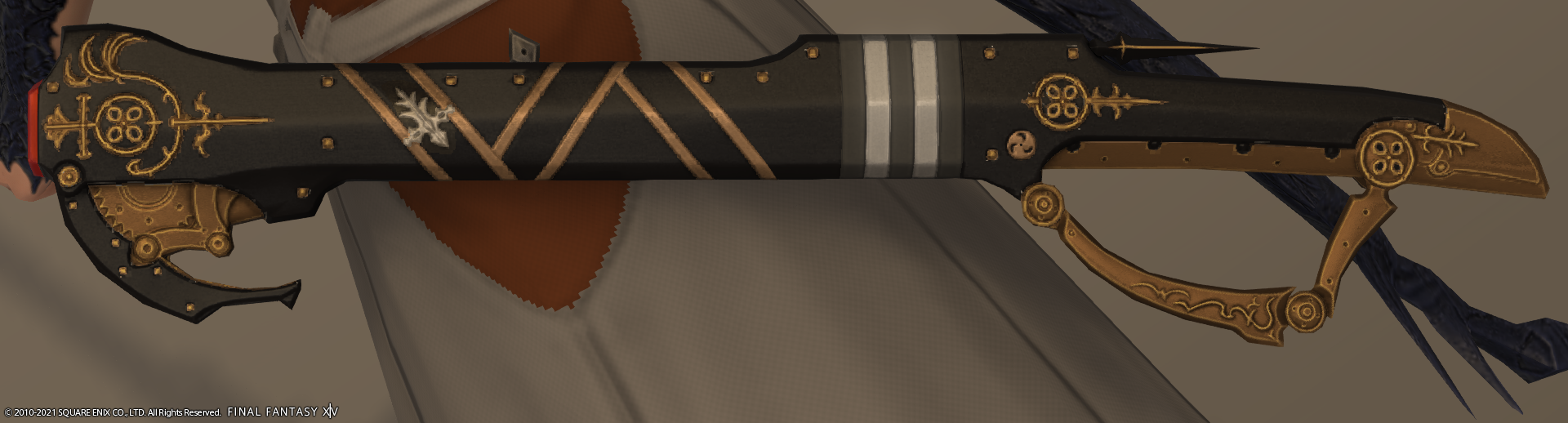

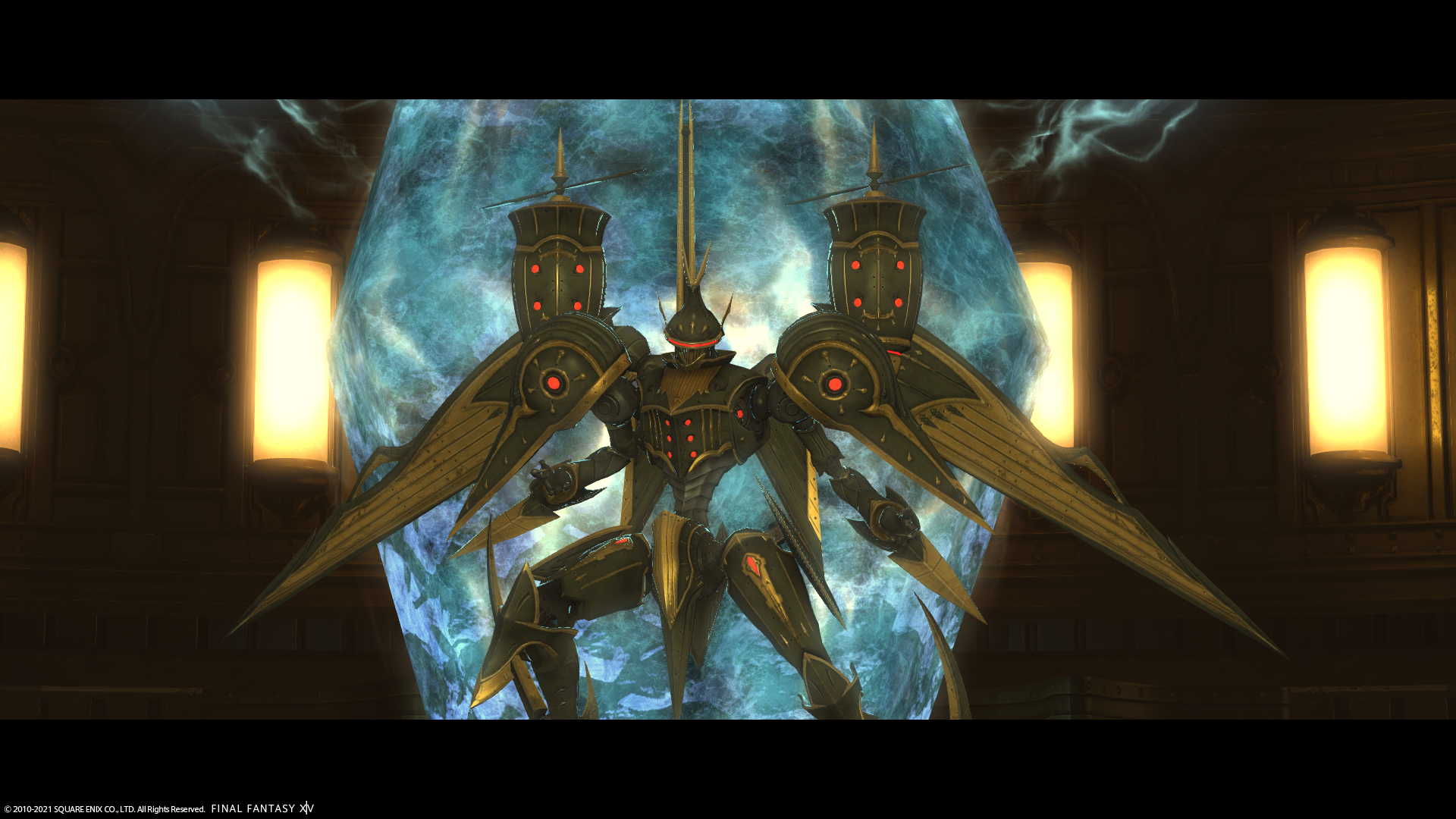

第一世界のミーン工芸館にて考案製作された刀です。純然たる日本刀とは一線を画する変形機構がロマンを感じさせます。スチームパンクな味わいもありますね。RE も外観は変わりません。

造 … 鎬造。

刃 … 直刃?

鐔 … 機構を邪魔しない作り。

柄 … 革あるいは樹脂製?

鞘 … 実は中頃までが収納部。

刃紋が見当たらない一方で 鋒 は綺麗に形作られていて 鎬造 になっている等の理由については、後述の推測記事が参考になるかと存じます。そして何より特徴的なのは、その変形機構。

1. 鞘から抜く

2. 刀の根本にあたる部分が開く

3. 中から刀の上部にあたる部分が伸びる

4. 伸び切ったところで根本が閉まる

5. 刀身が固定されて刀になる

似たような変形をする刀はいくつかありますが、それもまた示唆的。刀身が入れ子構造になる都合か、反りはほぼついておらず直刀に近い姿となっています。

鐔 は親指 (持った時の上) 側に切り欠きがあり、アンプルのようなパーツの動作を妨げない配置に見えます。このパーツ自体にギミックはありませんが、刀身の変形を助ける装置なのかもしれませんね。

柄は革ないし樹脂を被せリベット留めしているように思えます。柄巻 は滑り止めが目的ですし、これでも十分。機能性第一というのもそれはそれで好印象です。

鞘は金細工の装飾が施されているものの、クリスタリウムや衛兵団などの紋章には似ていません。ミーン工芸館が用意した意匠ならば、そのあたりをモチーフにしていてもおかしくないとは思うのですが……。

動画ではピックアップし忘れていましたが、抜刀すると 鯉口 と 柄尻 が発光します。ここは染色で変わらず赤固定です。

特徴的な変形機構を有しており、刀身と鞘の染色も可能です。前述の通りスチームパンク風な装いにも合わせられますから、ミラプリ候補としても味のある一振りといえましょう。

冒頭でお話した、刀として不完全ともいえる形状なのが何故かは上掲の記事。要約しますと、侍ならびに刀という文化の詳細が失伝したなかで、わずかに遺った記憶と記録を元に作られたのではないか、と。

そして、この刀へ刻まれている紋章が不明とも申し上げました。これについても、ミーン工芸館……ひいてはクリスタリウムの成り立ちを考えれば、強引ではありますが推測は可能かと存じます。多少ネタバレなので折り畳むでござる!

![[刀剣目録] ガーロンド・マジテックサムライブレード (RE)](https://matsunoyuki.net/wp-content/uploads/2019/10/ffxiv_20191003_223003_714bm-120x120.jpg)

![[刀剣目録] クリスタリウム・サムライブレード (RE)](https://matsunoyuki.net/wp-content/uploads/2020/03/ffxiv_20200317_223820_831m-120x120.jpg)

この記事へのコメントはありません。